Резюме: Автор доклада предлагает метод количественной оценки меры синкретизма падежных форм имен существительных и связанных величин, в отношении которых можно предполагать непосредственную зависимость от меры синкретизма. Предложенный метод он далее применяет для установления значений этих величин в современном литературном словацком и восточнославянских языках на фоне исходного состояния в праславянском языке.

Основные понятия

1. словоформа (СФ): элемент множества формальных реализаций (парадигмы) слова. Напр. каждая из словацких словоформ kosť, kosti, kosťou, kostí, kostiam, kostiach a kosťami является элементом множества, мощность которого равна семи: |СФ| = 7.

2. грамматическая форма (ГФ): множество грамматических сем (ГС; напр. падежа и числа), которые выражаются посредством СФ (1). Количество ГФ равно произведению количества ГС (2). Напр. СФ kosťou выражает двуэлементную ГФ (I., sg) (далее с пропуском скобок только I. sg.), причем произведение количества ГС равно 1 x 1 = 1. Семь СФ слова кость выражает 12 ГФ: N. sg., G. sg., D. sg., A. sg., L. sg., I. sg., N. pl., G. pl., D. pl., A. pl., L. pl., I. pl.).

3. языковая словоформа (ЯСФ) (3): упорядоченная пара (СФ, ГФ). Напр. парадигма словацкого слова revír содержит 11 СФ: revír, revíra, revíru, revíre, revíri, revírom, revíry, revírov, revírom, revíroch, revírmi; количество ГФ равно 12 (произведение количества падежей и грамматических чисел), в то время как количество ЯСФ равно 14: (revír, N. sg)., (revíra, G. sg.),(revíru, G. sg.), (revíru, D. sg.), (revír, A. sg.), (revíre, L. sg.), (revíri, L. sg.), (revírom, I. sg.), (revíry ,N. pl.), (revírov, G. pl.), (revírom, D. pl.), (revíry, A. pl.), (revíroch, L. pl.), (revírmi, I. pl.).

4. синкретизм и дублетность: недискретные состояния (4), когда |ГФ| = 1 соответствует 1 < |СФ| (синкретизм) и |СФ| = 1 соответствует 1 < |ГФ| (дублетность) (5).

5. интерпретация СФ: процесс, в результате которого определенной СФ сопоставляется допустимая ГФ (6).

6. производство СФ: процесс, в результате которого определенной ГФ сопоставляется допустимая СФ (7) (определение уточним в пункте 8).

7. сложность интерпретации СФ:

Основная интуиция: найти иголку в стоге сена (абстрагируясь от размера объектов и т. п. ) тем сложнее, чем больше соломинок он содержит. На сложность интерпретации (связанной с числом шагов при поиске правильной ГФ в реестре всех ГФ, выражаемых словоформами данного слова) влияет главным образом длина символьной строки ГФ1∨…∨ ГФn, причем „∨“ является дизъюнктором и ГФ1…ГФn являются ГФ соответствующими одной СФ. Интерпретация тем сложнее, чем мощнее множество ассоциируемых ГФ. Напр.

–kosť – N. sg., A. sg.

–kosti – G. sg., D. sg., L. sg., N. pl., A. pl.

–kosťou – I. sg.

–kostí je – G. pl.

–kostiam – D. pl.

–kostiach – L. pl.

–kosťami – I. pl.

Относительная сложность интерпретации (ОСИ) парадигмы равна сумме сложностей интерпретации отдельных СФ: 2 . 7 -1 + 5 . 7 -1 + 1 . 7 -1 + 1 . 7 -1 + 1 . 7-1 + 1 . 7-1 + 1 . 7 -1 = 12 . 7 -1 = 1,7143 (12 ГФ на 7 СФ). С учетом более низкой меры падежного синкретизма напр. в случае словацкого слова mesto получаем 12 ГФ на 10 СФ и ОСИ = 1,2.

ОСИ равна мере синкретизма, и ее обратная величина является мерой однозначности = |СФ| . |ГФ|-1. В случае ОСИ идет речь лишь о простом соотношении |СФ| и |ГФ|. Чтобы получить значение абсолютной сложности интерпретации, мы должны умножить ОСИ на количество СФ: АСИ = ОСИ . |СФ| = |ГФ|2 .|СФ|-1.

Для того чтобы избежать необходимости учитывать дублетность, для каждой допустимой комбинации СФ и ГФ можно ввести большее количество слов (классов). Напр. в случае словацкого слова revír можно разделить все допустимые ЯСФ на четыре парадигмы, так как у двух ГФ находим два дублета и четыре возможых вариации их дистрибуции.

1. (revír, N. sg), (revíra, G. sg.), (revíru, D. sg.), (revír, A. sg.), (revíre, L. sg.), (revírom, I. sg.), (revíry, N. pl.), (revírov, G. pl.), (revírom, D. pl.), (revíry, A. pl.), (revíroch, L. pl.), (revírmi, I. pl.)

2. …, (revíru, G. sg.), …, (revíre, L. sg.), …

3. …, (revíra, G. sg.), …, (revíri, L. sg.), …

4. …, (revíru, G. sg.), …, (revíri, L. sg.), …

В первом и третьем случаях |СФ| = 9, во втором и четвертом |СФ| = 8. В зависимости от выбора кода ОСИ = 1,5 или 1,3333 и АСИ = 18 или 16.

8. сложность производства СФ:

Основная интуиция является такой же, только СФ и ГФ меняются ролями. Парадигма с точки зрения производства СФ тем сложее, чем больше СФ приходится на количество ГФ: сложность производства связана с соотношением |СФ| . |ГФ|-1. Но в случае этой величины возникает особая проблема в результате необходимости учета дублетности, меру которой проще всего выразить соотношением количества ЯСФ (допустимых упорядоченных пар (СФ, ГФ)) и количества ГФ: МД = |ЯСФ| . |ГФ|-1. Значит, МД-1 = |ГФ| . |ЯСФ|-1. Относительная сложность производства, т. е. ОСП = |СФ| . |ГФ|-1 . |ГФ| . |ЯСФ|-1 = |СФ| . |ЯСФ|-1. Абсолютная сложность производства АСП = |СФ|2. |ЯСФ|-1. Напр. слово revír имеет 11 СФ, 14 ЯСФ и АСП 112 . 14-1 = 8,6429. Данную величину мы в рамках настоящего доклада не будем подробно рассматривать.

9. еще раз о производстве СФ:

Кажется, что если ОСП = |СФ| . |ЯСФ|-1 и АСП = |СФ|2 . |ЯСФ|-1, то можно уточнить и понятие производства СФ в том смысле, что ему соответствует не процесс, в результате которого данной ГФ сопоставляется допустимая СФ, а процесс, в результате которого допустимая СФ сопоставляется упорядоченной паре (ГФ, эрзац СФ), количество которых = |ЯСФ|. Это определение соответствует тому, что, пытаясь вспомнить определенное выражение, мы латентно имеем его в виду; и, когда вспоминаем его синоним, хотя мы можем быть полностью удовлетворены этим, мы понимаем, что вспомнить мы пытались что-то другое.

10. изменение сложности интерпретации и производства:

Диахронический язык можно эксплицировать на основе функции, сопоставляющей вещественным (учитывая непрерывность времени) числам состояния языка (которым можно сопоставить натуральные числа). В рамках последовательности (хронологии) состояний языка можно посредством функции следования установить предшествующие и последующие классы. Измение ОСИ равно частному от деления ОСИ последующего на ОСИ предшествующего класса: ИОСИ = ОСИпосл . ОСИпред-1. Если ИОСИ < 1, то ОСИ возросла, если ИОСИ = 1, то она осталась на прежнем уровне и если ИОСИ > 1, то она снизилась. (Mы будем использовать и более широкое понятие приблизительно одинакового уровня ИОСИ ≈ 1). Аналогично ИАСИ= АСИпосл . АСИпред-1, ИОСП = ОСПпосл . ОСПпред-1, ИАСП = АСПпосл . АСПпред-1.

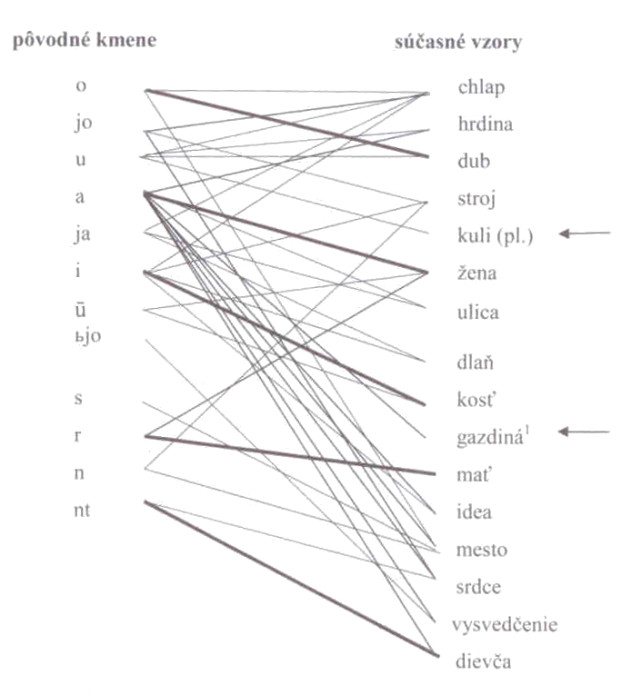

Соотношение предшествующих и последующих классов

Соотношение позднепраславянских и сегодняшних словацких и восточнославянских классов имен существительных. Источник: Жиго 2012

Соотнести позднепраславянские и сегодняшние словацкие и восточнославянские грамматические классы имен существительных можно на основе данных исторических грамматик. (Наглядная интерпретация словацких и в меньшей степени русских и сербских классов на фоне праславянского состояния представлена в (8)).

Kоличество типов склонения в разных концепциях зависит от меры, в какой в них допускается дублетность в рамках одного типа (9). Поскольку мы решили избежать необходимости учитывать дублетность СФ, количество типов, которое мы изучали, было относительно высоким. Исследование в определенной мере усложняло отсутствие в словацких, русских, украинских и белорусских грамматиках единой методики изложения материала. Для получения сопоставимых результатов мы должны были выработать собственные критерии. С их помощью было обработано в общей сложности 230 словацких, русских, белорусских и украинских и 22 праславянских классов имен существительных.

Результаты

В результате применения предложенного нами метода мы обнаружили следующие тенденции:

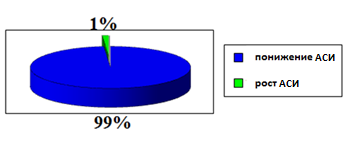

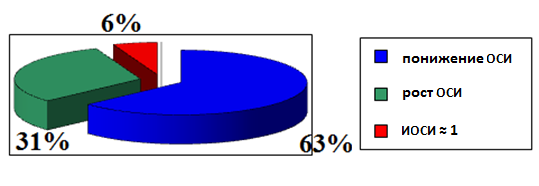

1. общее понижение значений АИС (у подавляющего большинства типов склонения) и ОИС (в украинском и в словацком языках в большей степени, чем в русском и белорусском, хотя тенденция очевидна во всех исследованных языках).

Понижение АСИ и рост АСИ в словацком и восточнославянских языках

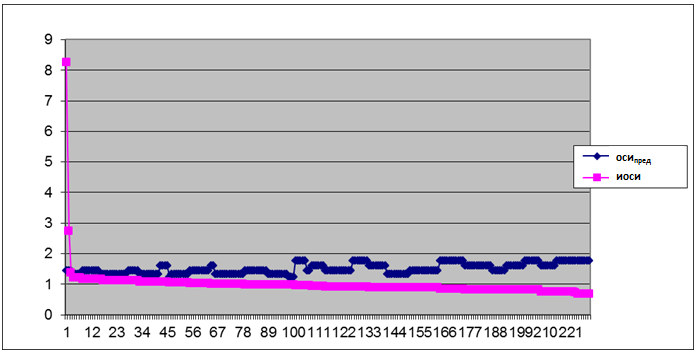

Изменение ОСИ в словацком и восточнославянских языках

2. понижение высоких и повышение низких значений ОИС

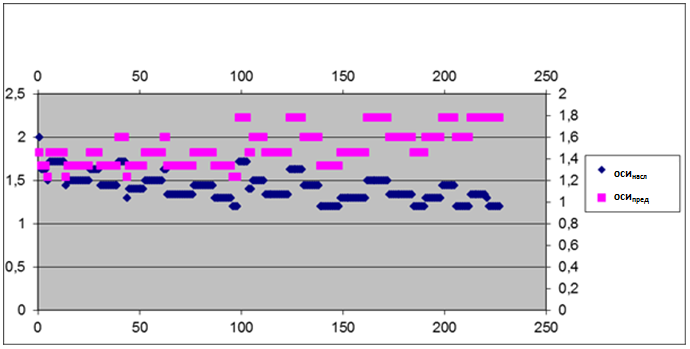

Корреляция ОСИпред и ИОСИ в словацком и восточнославянских языках

3. эффект “чрезмерной коррекции” (высокое значение ОИС последующего класса в случае низкого значения ОИС предшествующего и наоборот); в основном у классов с высокой сложностью интерпретации.

Корреляция ОСИпосл и ОСИпред в словацком и восточнославянских языках

Статистическая значимость результатов была проверена с помощью тестов Манна-Уитни, Крускела-Уоллиса и точного теста Фишера.

Интерпретация

Фон давно известной тенденции к упрощению склонения (10), можно, следуя концепции Якобсона (11), искать в устранении маркированных явлений, под которыми в рамках инспирированных Якобсоном теорий понимают явления, когнитивная обработка и переработка которых является сложной (12). Гипотезa, что рост количества ГФ, ассоциированных с СФ, ведет к усложнению интерпретации (что связано с поиском подходящей ГФ в реестре), соответстует знаниям современной когнитивной психологии. В рамках нее считается достаточно разработанной и экспериментально обоснованной “гипотеза о том, что на бессознательном уровне подвергаются переработке каждое из значений многозначного стимула, а на сознательном уровне актуально осознается только одно из них” (13). Факт, что переработке подвергаются все значения (а не только те, которые соответствуют конкретному контексту), потвердился в рамках многочисленных экспериментов. Было, например, установлено, что время реакции при восприятии многозначного выражения больше, чем при восприятии однозначного выражения (14) и что многозначность выражений отрицательно влияет на их запоминание (15).

Для интерпретации важно также то, что главной функцией падежных форм является сигнализация синтактических отношений, которые наряду с ними сигнализируют также предлоги (точнее, позиция предлога) и другие средства языка. В данной связи даже пишут об избыточности падежных морфем в флективных языках (16). В смысле гипотезы о конкурентности сосуществующих явлений с аналогичной функцией можно предположить, что в случае роста меры однозначости будет падать частотность предложных конструкций. Оказывается, однако, что конкурентность флективности и аналитизма не потверждается и в рамках морфологии главным образом восточнославянских, но и словацкого языков хорошо известна тенденция к замене беспредложных конструкций предложными и тенденция к аналитизму. Валгина (17) соотносит увеличение падежных конструкций с тенденцией к более точной передаче необходимого смысла – в данном контексте, вероятно, можно говорить о синергии двух тенденций, причем обе непосредственно связаны с точностью передачи информации.

Описанные тенденции свидетельствуют о том, что соответствующий фрагмент исследуемых языков становится более точным и менее сложным с точки зрения интерпретации (и по всей вероятности и с точки зрения АСП). Однако упрощение не может являться непосредственной целью осуществления инноваций, которые являются не результатом “бессознательного замысла или намерения, усилия и т. д.” (18), а результатом индивидуальных реакций на стимул к потенциальному изменению и последующего спонтанного расширения в языковом сообществе, причем спонтанность означает непреднамеренность (19). Это означает, что в рамках интерпретации мы должны избежать телеологического подхода.

Приемлемой представляется интерпретация изменений, предлагаемая теорией естественного отбора, предполагающая случайность изменения и его последующее расширение на базе выгодности. Подобно тому спонтанная инновация является в своей первой фазе (ошибочное употребление СФ, оговорка и т. п.) в принципе случайной, в то время как расширение ее результата в определенной мере закономерно, поскольку оно происходит в соответствии с потребностями членов языкового сообщества. Можно предположить, что в рамках отбора предпочтение отдается словоформам, не требующим слишком большого усилия при их интерпретации и производстве. В зависимости от результата различают стабилизирующую, движущую и дизруптивную формы отбора, причем “стабилизирующий отбор сохраняет в популяции средний вариант фенотипа или признака“ (20) и действует против крайних значений признака, а “движущий (направленный) отбор обусловливает последовательное изменение фенотипа в определенном направлении, что проявляется в сдвиге средних значений отбираемых признаков в сторону их усиления или ослабления” (21). При отсутствии изменениия условий регуляции действует стабилизирующий отбор, работает отрицательная обратная связь (22), тогда как при изменении условий регуляции действует направленный отбор и положительная обратная связь (23).

Принцип отрицательной обратной связи действует против отклонения и подавляет его. Он заключается в том, что увеличение значения, поступающего с выхода на вход, приводит к уменьшению значения на выходе (24). Он используется для поддерживания постоянных параметров системы и близок принципу гомеостаза. Упоминаемый принцип (вместе с понятием стабилизирующего отбора) является подходящим объяснением выравнивания противоположных значений сложности интерпретации (понижения высоких и повышения низких), которое представляет собой вторую тенденцию.

Пока устойчивая система с отрицательной обратной связью движется в направлении равновесия путем уменьшения колебаний, в случае положительной обратной связи она движется в направлении равновесия монотонным приближением к нему, причем возможны определенные виды краткосрочных колебаний (25). Если согласиться с предпосылкой, что состояние равновесия в нашем случае характеризуется более высоким средним значением ОСИ и более низким средним значением ОСП (ОСИ и ОСП являются обратно пропорциональными величинами), то принцип положительной обратной связи (вместе с понятием направленного отбора) является приемлемым объяснением тенденции к снижению ОСИ (т. е. первой тенденции). Направленность отбора можно соотнести с потребностями членов языкового сообщества, общение которых отличается переносом все более сложной информации, но при этом не снижаются требования по ее верному восприятию.

Третью тенденцию можно объяснить комбинацией отрицательной и положительной обратной связи. Понижение высоких значений и повышение низких сопровождается последующим усилением этой тенденции, которое свидетельствует, с точки зрения естественного отбора, о ее желательном характере.

Заключение

Нам представляется, что результаты проведенной нами количественной оценки потверждают правильность идеи Р. О. Якобсона, что, руководствуясь телеономическим подходом, можно установить тесную связь между биологией, кибернетикой и гуманитарными науками (26). Вопрос требует дальнейшего теоретического изучения.

Примечания и сноски:

*Текст опубликован также в сборнике Современные методы сравнительно-исторических исследований. Москва : Филилогоческий факультет МГУ им. Ломоносова 2013, с. 79-90

(1) ср. СМИРНИЦКИЙ А.И.: Лексическое и грамматическое в слове // Вопросы грамматического строя. М. : АН СССР 1955. с. 11-53

(2) SGALL P.: Soustava pádových koncovek v češtine // Jazyk, mluvení, psaní. Praha : Karolinum 2011, c. 160, см. тоже ЕЛЬМСЛЕВ Л.: Пролегомены к теории языка. М.: КомКнига 2006, c. 52, MÜLLER G.: Syncretism without Underspecification in Optimality Theory: The Role of Leading Forms. Leipzig : Universität Leipzig 2008, c. 2

(3) к понятию языкового выражения в соответствующем смысле см. CMOREJ P.: Semivýrazy a výrazy // Jazyk-logika-věda. Praha : Filosofia 2005, c. 63-88

(4) ср. ПЛУНГЯН В.А.: Общая морфология: Введение в проблематику. Москва : Эдиториал УРСС 2003, c. 119 – 120, СЕРЕБРЕННИКОВ Б.А.: Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. М. : Наука, 1970, c. 118

(5) DOLNÍK J.: Všeobecná jazykoveda. Opis a vysvetľovanie jazyka. Bratislava: VEDA 2009, c. 56

(6) ср. АПРЕСЯН Ю.Д.: Избранные труды. Том I. Лексическая семантика (синонимические средства. М.: Языки русской культуры, 1995, c. 36

(7) ср. АПРЕСЯН Ю.Д.: Избранные труды. Том I. Лексическая семантика (синонимические средства. М.: Языки русской культуры, 1995, c. 36

(8) ŽIGO P.: Analógie a anomálie v substantívnej deklinácii. Bratislava : Veda 2012, c. 122-127

(9) ср. ŽIGO P.: Analógie a anomálie v substantívnej deklinácii. Bratislava : Veda 2012, c., 70-71

(10) см. напр. MIHÁL J.: Zo slovenského pádoslovia // Slovenská reč, 1935, выпуск 4. – с. 195, LETZ B.: Zjednodušenie vo vývine skloňovania našich substantív // Slovenská reč, 1935, выпуск 4. – с. 203-210

(11) ЯКОБСОН Р.О.: О структуре русского глагола // Избранные работы. М.: Прогресс 1985 с. 210-221

(12) см. напр. DOLNÍK, J. – ORGOŇOVÁ O.: Používanie jazyka. Bratislava : Univerzita Komenského 2010, c. 216

(13) КУДЕЛЬКИНА Н.С. Восприятие многозначной информации как предмет психологического исследования // Психологические исследования. Вып. 6. Самара : Универс-Групп 2007, c. 9

(14) см. КУДЕЛЬКИНА Н.С. Восприятие многозначной информации как предмет психологического исследования // Психологические исследования. Вып. 6. Самара : Универс-Групп 2007, c. 8

(15) см. КУДЕЛЬКИНА Н.С. Восприятие многозначной информации как предмет психологического исследования // Психологические исследования. Вып. 6. Самара : Универс-Групп 2007, c. 9

(16) ERHART A.: Úvod do obecné a srovnávací jazykovědy. Brno : Univerzita J. E. Purkyně 1973, c. 105

(17) ВАЛГИНА Н. С.: Активные процессы в современном русском языке. М. : Логос 2001, c. 222

(18) DOLNÍK J.: Koncepcia novej morfológie spisovnej slovenčiny // Slovenská reč, 2005, выпуск 4, c. 204

(19) DOLNÍK J.: Všeobecná jazykoveda. Opis a vysvetľovanie jazyka. Bratislava: VEDA 2009, c. 130-131

(20) ЯРЫГИН В.Н и кол.: Биология. Книга 2. М.: Высшая школа 2003, c. 19

(21) ЯРЫГИН В.Н и кол.: Биология. Книга 2. М.: Высшая школа 2003, c. 20

(22) ср. СЕВЕРЦОВ А.С. Направленность эволюции — M.: Изд-во МГУ 1990, c. 232

(23) ср. СЕВЕРЦОВ А.С. Направленность эволюции — M.: Изд-во МГУ 1990, c. 231

(24) OLČÍK J.: Signály, časové řady a lineární systémy. Brno : CERM 2012, c. 107, LANGE O.: Celek a vývoj ve světle kybernetiky. Praha : Svoboda 1966, c. 58

(25) LANGE O.: Celek a vývoj ve světle kybernetiky. Praha : Svoboda 1966, c. 60

(26) ЯКОБСОН Р.О.: Жить и говорить // Язык и бессознательное. М. : Гнозис 1996. – с. 199-222